お墓の構造 名称とその役割をご紹介します。

現在、お墓は、大小さまざまな形が建てられています。その中で、まず、基本的なお墓の名称、構造をご説明します。

いろんな部品の名称や形の呼び方は、ご希望の加工や形をアレンジする際にお役立てください。

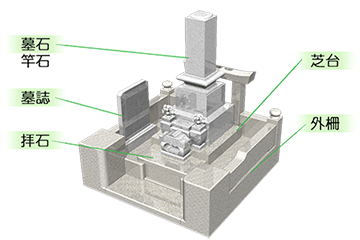

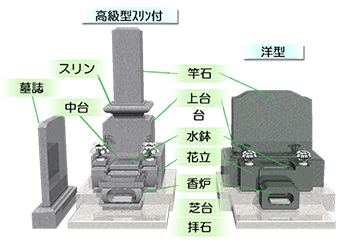

全体の基本的名称

お墓全体の名称は、外柵と墓石に分かれます。

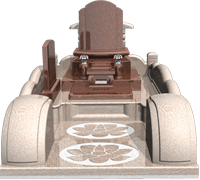

中位の敷地では、カロートの上に芝台と拝石を設置するのが一般出的です。カロートとは、お骨を入れる空間になります。

拝石は、カロートの入口の石になり、納骨の際に取り外しやすい大きさになります。

芝台は、カロートの上をふさぎ、墓石を支える大きな石を言います。

最近では、カロートの湿気をとるため、空気穴、換気口を芝台に加工する場合もあります。

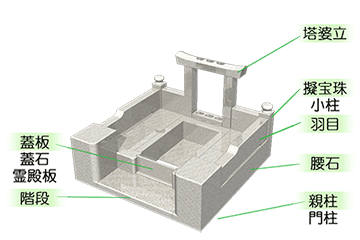

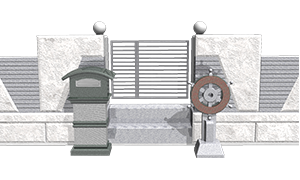

外柵の名称

親柱は、門柱とも呼ばれ、外柵の入口の左右に設置する石です。文字通り、家の門のような役目になり、ここに、家名や家紋を彫ったりもします。

カロートの天端までは、土盛とも言い、お骨の高さから1尺=30cm以上を撮っていく場合が多いようです。

腰石は、根石とも言われ、土盛と同じ高さで外側をまわす石になります。

羽目や擬宝珠(ぎぼし)は、飾り的な要素が強く、いろんな装飾を施したりします。塔婆立Sは、宗派により、不要な場合もあります。

墓石の名称

和型は、竿・上台・中台 と言う3段重ねの形状が、基本になります。それに対し、洋型の場合は、竿・台 と言う2段重ねが基本になります。

墓石の見栄えを良くする方法の一つに、【スリン】と言う枕のような部品を竿石の下に置く形があります。また、それに蓮の花の形を彫った【上下蓮華】と言う形もあります。

小物については、名前の通り、花立は、花瓶、水鉢は、水を入れる皿の付いた石、香炉は、線香を置く石になります。

戒名の彫る場所については、さまざまになります。墓誌が設置できれば、墓誌に戒名を彫るのが一般的です。

おすすめ情報

墓石のデザインを構築します。豊富な参考画像を元に、自由に製作致します。

住宅関連の石材をご案内します。塀材やアプローチの敷石、和風庭園、庭灯篭等をお考えの際は、是非ご覧ください。