お墓 外柵デザイン 敷地の大きさに分けて、ご紹介します。

お墓の外柵は、敷地の大きさにより、その形状が、違ってきます。構造的な制約が多い小さい敷地と、中位以上の敷地の2つに分けて、お墓 外柵デザインをご紹介します。

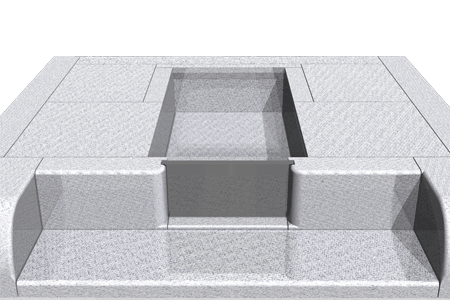

基本的構造は、納骨スペースと墓石建てる空間の2つになります。

バリアフリー構造が主流になり、納骨する入口の形も変化してきました。どのような形になっているか、簡単にご説明します

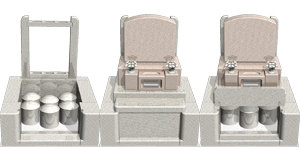

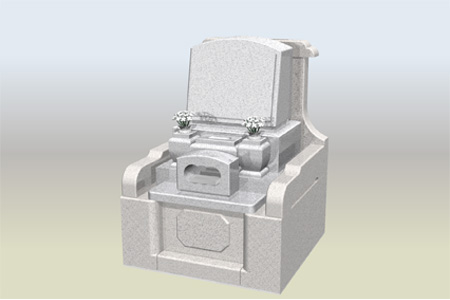

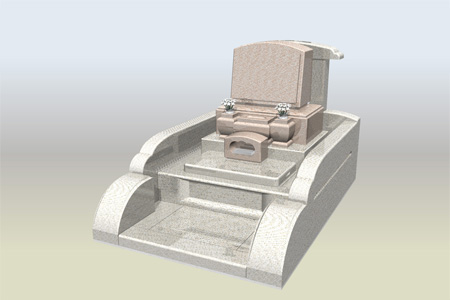

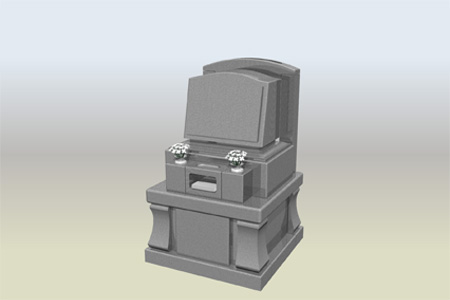

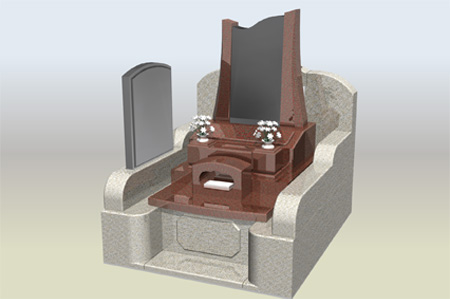

とても小さい敷地の外柵

1㎡未満のとても小さな敷地は、羽目のような飾りや、墓誌などの設置は、難しくなります。

また、お骨を入れられる数にも限りがあるので、ご確認が必要になります。

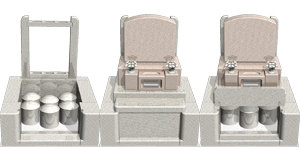

戒名の彫る場所は、従来の石塔の裏に彫る場合と、見えなくなると言う理由から、正面下の蓋板(霊殿板)に彫る形が、増えています。

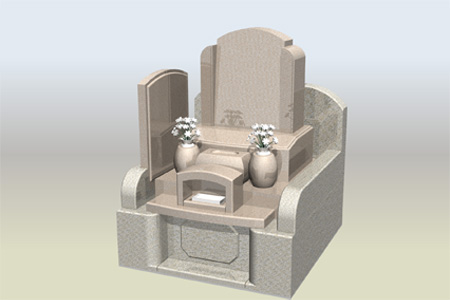

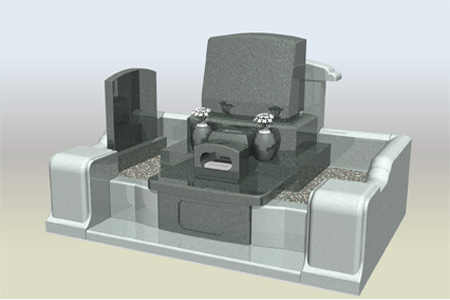

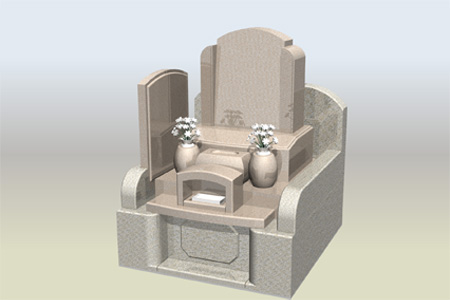

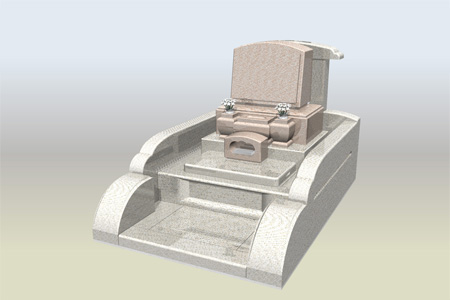

小さい敷地

1㎡前後からの小さい敷地は、羽目や墓誌の設置が可能になります。

ただし、墓誌は、少し薄く小さくし、羽目に墓誌を組み入れるなど、狭いなりの工夫がとられる場合が多いようです。

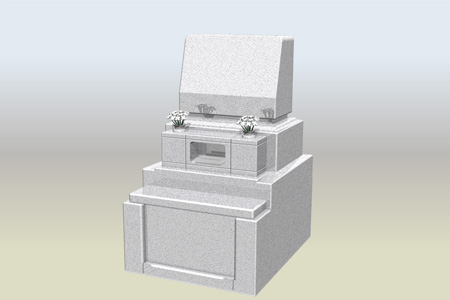

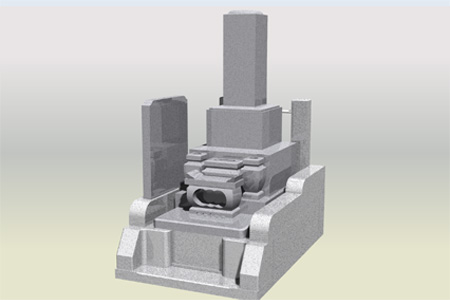

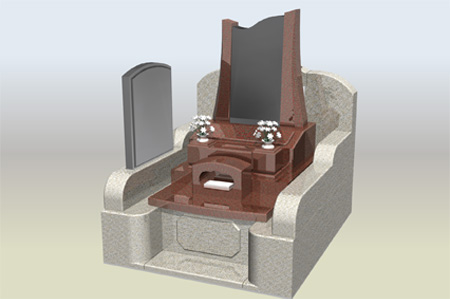

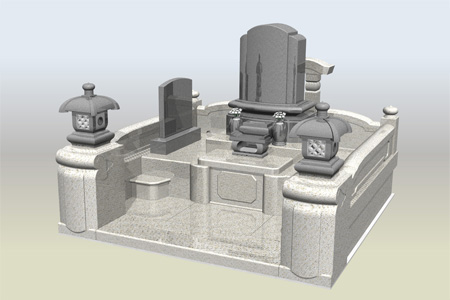

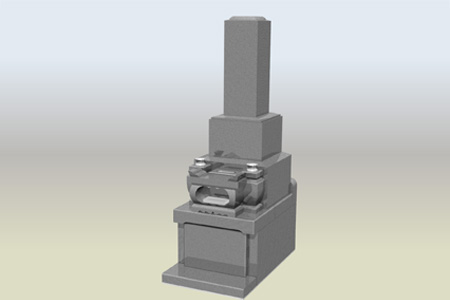

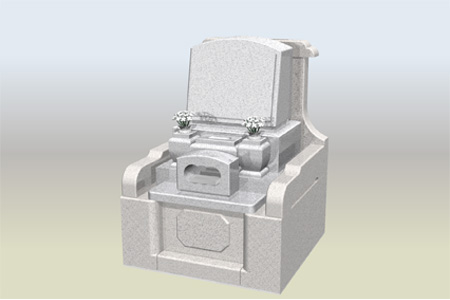

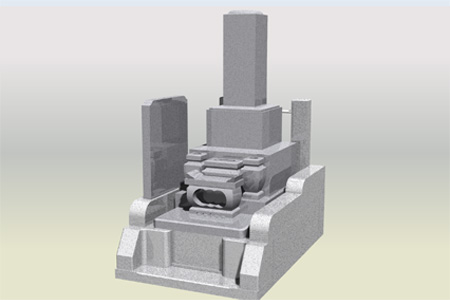

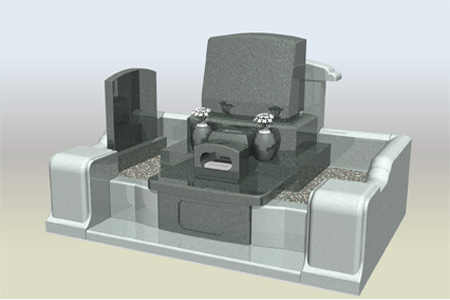

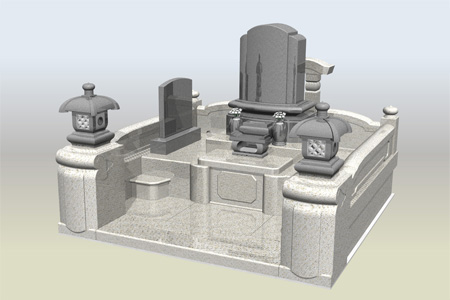

中位以上の敷地の外柵

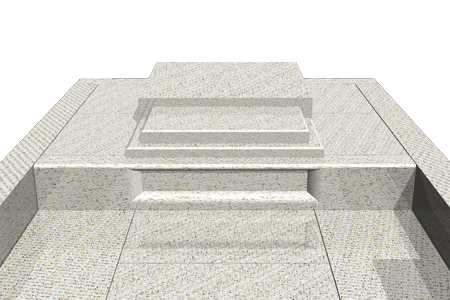

以前は、階段式で、外柵の内側に砕石などで埋める方法が主流でした。埋葬=埋める、と言う意味合いが強かったようです。

今は、バリアフリーを考慮し、1段目の階段を低くし、そのままお参りできる形が主流になっています。

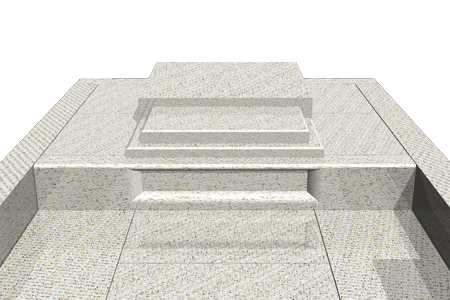

バリアフリーの納骨する入口の形状

バリアフリータイプの外柵は、正面に低い階段を1段つけて、その後は、納骨する石塔の前までを平らにする形がほとんどになります。そのため、納骨する入口の構造は、立ち上がりの部分も利用でき、4つの形に分けられます。

敷地の大きさや高さ制限のため、選択できない場合もあるので、注意が必要です。

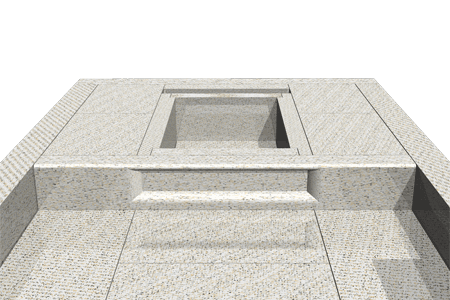

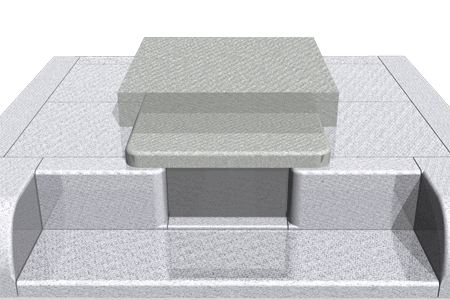

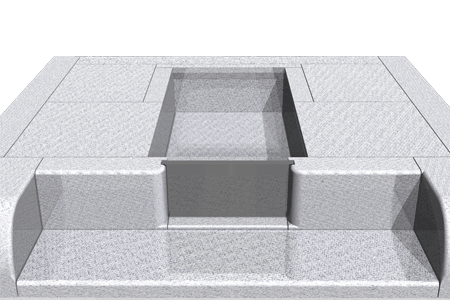

◆ 中仕切式

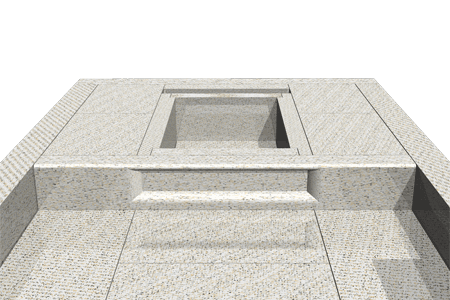

前後の敷地に余裕がある場合は、上の拝石を取って、上からお骨を入れる方法が、標準的な形になります。

入口前後の寸法は、骨壺の標準的大きさから、最低24cm以上は、必要になります。

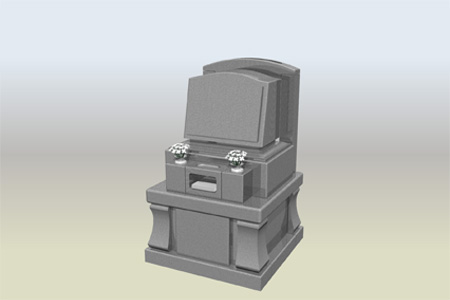

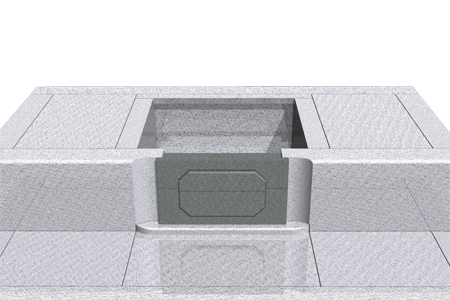

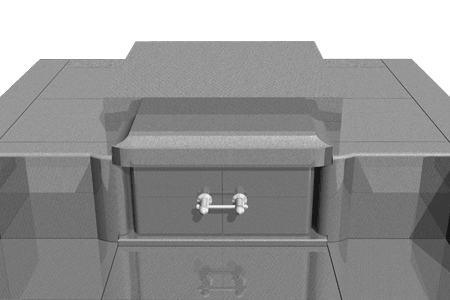

◆ 蓋式

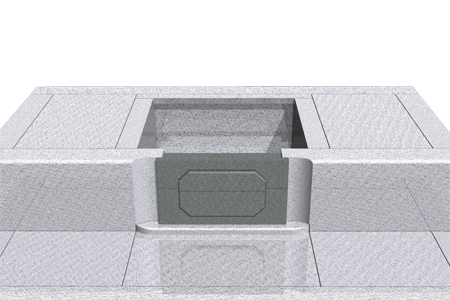

前後の敷地に余裕がない場合に見られる形です。

蓋石を手前に引いて、正面の入口から納骨するので、高さが十分にあれば、どんなに奥行に余裕がなくても、設置が可能です。

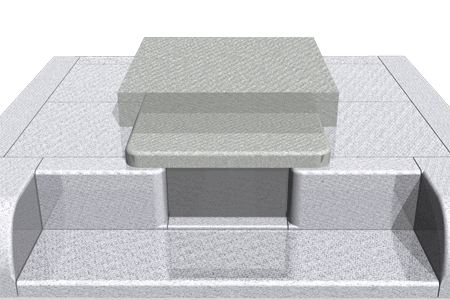

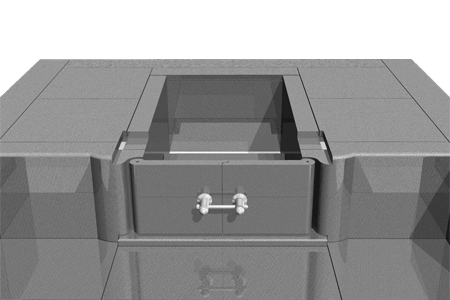

◆ 蓋板式(霊殿板式)

この方法は、蓋石部分を板にして、上から板を差し込む方法になります。

上に置く拝石を取り外して、板を取って、入口をあけます。この場合、高さが30cm以下の場合は、入口内部の奥行は、24cm以上必要になります。

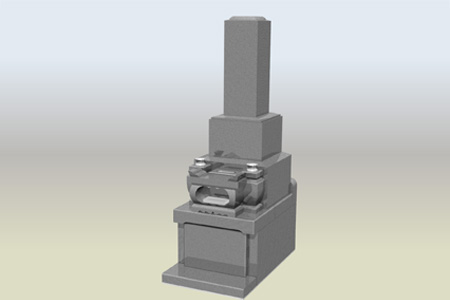

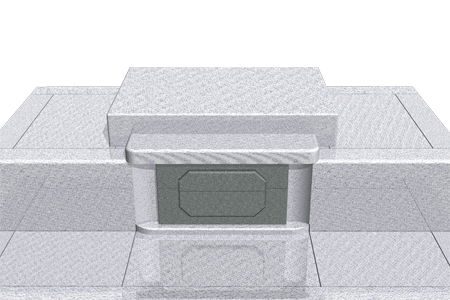

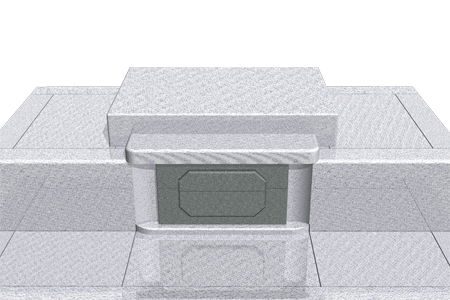

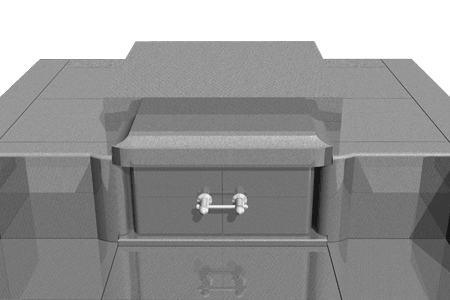

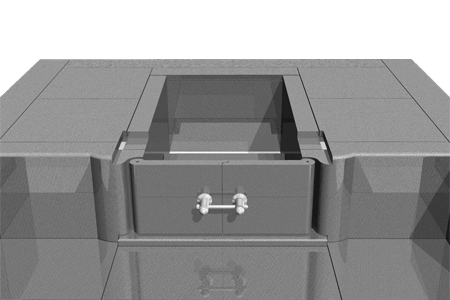

◆ 扉式

構造的には、高さが必要な方法になり、蓋式の発展型になります。

扉には、鍵もつけられ、見た目にも高級感のある形になります。比較的大きな敷地でも、蓋式を採用する場合もあります。

尚、扉の軸などの金具類は、必ずステンレス製を使います。(鉄製などを使用すると、錆から変色の原因になります。)

おすすめ情報

段差0 完全バリアフリーの霊園です。